「裏町(うらまち)」とは?

かつて、松本城下の町人地の道は、親町3町(本町・中町・東町)、枝町10町、24小路の3つに分類されていました。親町の1つである東町から、東側に通りを1本入ったあたり、現在の裏町のエリアには、枝町として、上横田町と下横田町がありました。

「裏町」は愛称であり、いつから使われているのかはよくわかっていませんが、江戸時代につくられた文章の中に「裏町」の表記が見られます。松本城やその周辺の武家地、善光寺街道筋である親町を「表」とすれば、確かに「裏」と捉えることができるのかもしれません。

そんな「裏町」の名称は、江戸時代から現代にいたるまで、正式な町名とは別に使い続けられており、松本城下町において稀有なケースとなっています。

松本の盛り場だった裏町

江戸時代、中山道宿駅の旅籠屋・茶屋等には、多くの飯盛女と称する売笑婦がいました。

明治1~4年、藩財政の窮乏を補うため、東町・横町に限り売女渡世免許が認められ、塩尻の女郎屋から130余人を迎えて営業したとの記録が残っています。

明治10年、県会の決議で遊郭設置の場所として横田耕地が選ばれ、塩尻宿人によって娼家が経営され始め、昭和34年の売春禁止法が施行されるまで栄えました。また、芸者を抱える料理営業店も集積していきました。

その後も、松本の昭和の盛り場として、平成初期まではかなりにぎやかな状況が続いていました。

(写真:魚長鮮魚提供)

松本の近代史に影響を与えてきた裏町

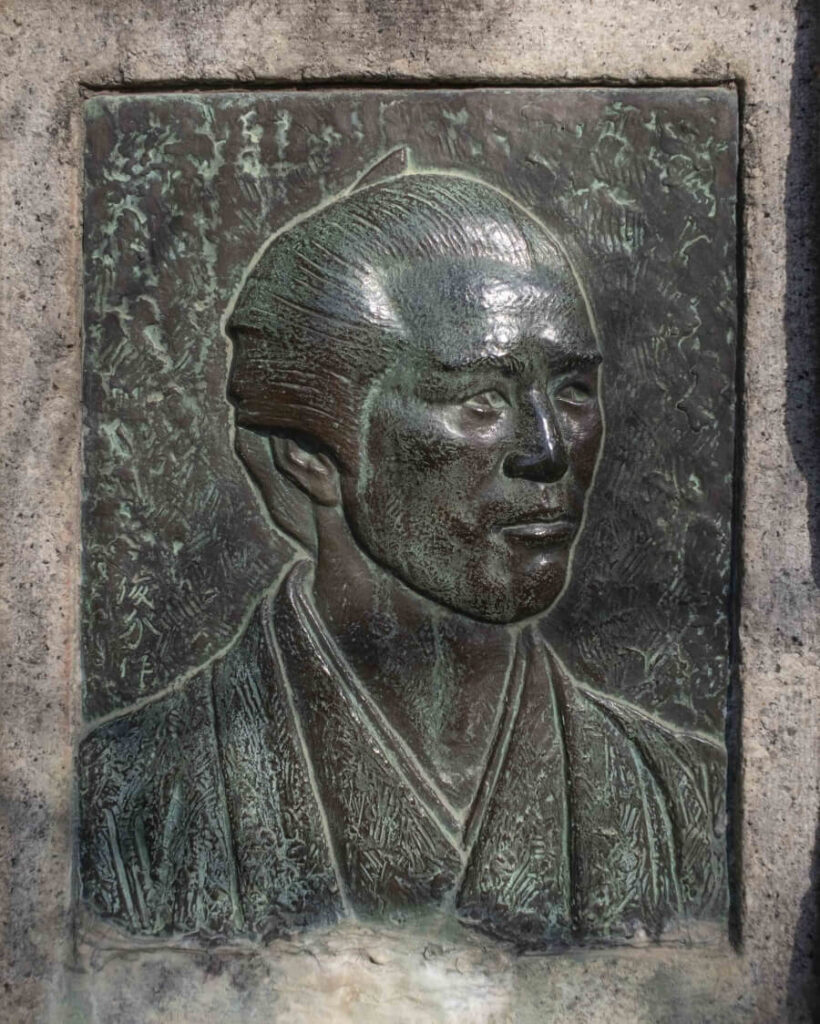

松本城天守を守った裏町出身の市川量造

明治5年、松本城天守は明治政府により入札にかけられ、235両1部で払い下げられています。

その後、取り壊しにかかる費用が多額で、解体が進まなかったところに天守を守る活動を始めたのが裏町出身の市川量造です。量造は、天守を利用して文明開化の象徴である博覧会を開くための建白書を筑摩県に提出し、その中でロンドンのキリスタルパレスやウィーンのミユゼアムのような博覧館としての活用を訴えました。明治6年、松本博覧会が行われ、天守を守ることに対する人々の理解が進むと共に、天守を買い戻すための資金が集まりました。

このようなことがなければ、国宝松本城はなかったかもしれません。

信州大学医学部の前身、松本医学専門学校と裏町

松本医学専門学校は昭和19年4月に設立されたものの、校舎も寄宿舎も決まらない中でのスタートでした。戦時下で1年間の営業停止になっていた裏町では、下横田町の二業組合(料理店・置屋)が医専と契約し、宿舎と食事を提供しました。

昭和20年3月に、蚕糸試験場松本支場が改築されて、芙岳寮となるまで、裏町は医専の学生を支え続けました。

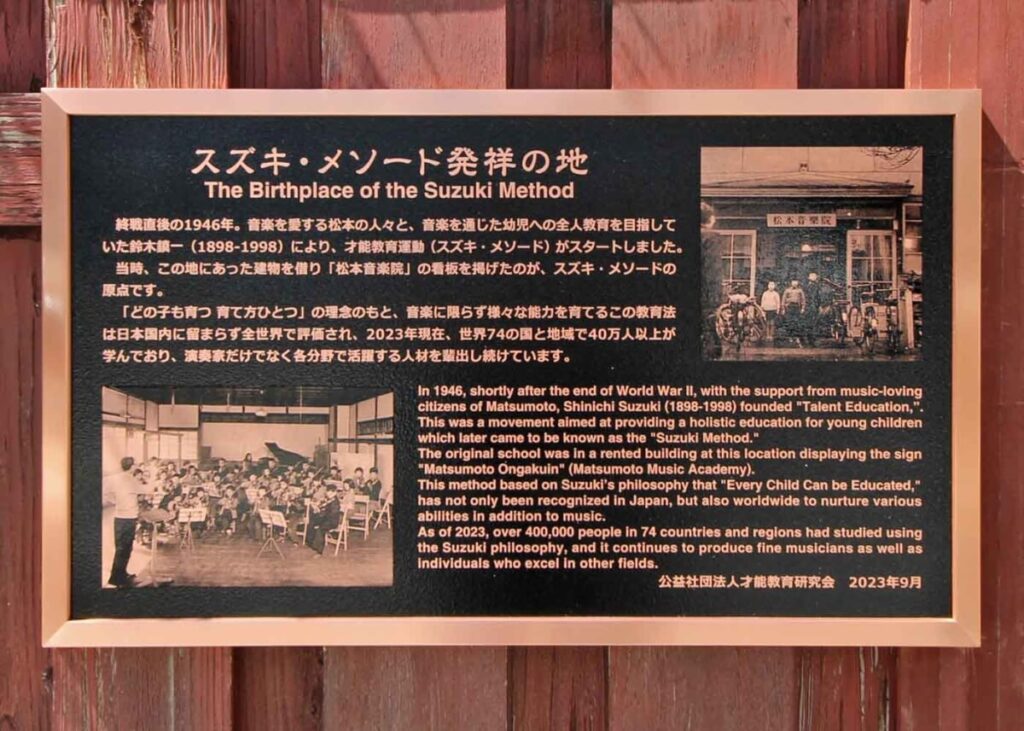

スズキ・メソードと裏町

昭和21年、松本の文化人たちが、スズキ・メソードの創始者となる鈴木鎮一を呼んで、裏町(正行寺小路の南角近く)に松本音楽院を設立しました。

昭和42年に、今の市民芸術館の東に才能教育会館が新築されるまで、裏町は才能教育運動の中心地としての役割を担いました。